どうも、悩める診断士のTKです。

本日は迷える子羊のこんな悩みにお答えします。

中小企業診断士の二次試験を終えたんだけど…

- 再現答案は作成した方がいいの?

- 自己採点したいんだけど、予備校の模範解答って信用できるの?

- いろいろな予備校があるけど、どこの模範解答を参考にしたらいいの?

同じような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

二次対策の定番参考書であるふぞろいシリーズ・・・

今回は「ふぞろい」を使って、なんと予備校の模範解答を採点しちゃいます…未知の世界へ、ようこそw

- 本記事の内容

- 二次試験対策問題集「ふぞろい」とは?再現答案は作成すべき?

- ふぞろい流採点で各予備校の模範解答を採点した結果…

- 本記事の信頼性

- 筆者が中小企業診断士(中小企業診断士登録証の画像はこの記事に掲載)

- 筆者が実際に令和2年度までの全年度の過去問に「ふぞろい」を活用

先に結論を書いておくと、ふぞろい流採点に基づくと予備校の模範解答はそれなりに参考になります。

ただ、予備校の模範解答によって点数差が大きい場合もあるのであくまで参考程度とすることをオススメします。

今回採点してわかりましたが、予備校によっては全く参考にならない模範解答もあるのでご注意を…

えっ、そうなんだ…予備校なのに。あくまでも参考程度にするのが大事ってことね

そうですね。あと、あくまでもふぞろい流採点に基づいた見解ってこともお忘れなく…

そっかぁ…キーワード採点じゃない場合は、採点基準がわからないもんね…

このような方は、最後までじっくりと読んでみてください。

それでは、早速はじめていきます。

目次

二次試験対策問題集「ふぞろい」とは?再現答案は作成すべき?

ここでは、本記事のメインである採点結果にうつる前に、「ふぞろい」の概要と使い方を説明します。

既に第1弾で詳しく説明しており、ここでは第2弾同様に補足情報程度としています。

「ふぞろい」に関して、詳しく知りたい方は第1弾の記事も読んでみてください。

また、第2弾ではふぞろい流採点にて筆者の再現答案を採点しています。

既に記事を見ていただいた方やふぞろいをご存知の方は、「再現答案は作成すべき?」まで読み飛ばしても問題ないです。

なお、「再現答案は作成すべき?」は第1弾にも第2弾にもなく、今回用に書き下ろしました。

概要・使い方

まずは概要から。

そもそも「ふぞろい」とはなんなのか?

ふぞろいとは、二次試験受験者の再現答案から得点につながった可能性が高いキーワードを分析した対策問題集です。

いくつかシリーズがありますが、一番有名なのが「ふぞろいな合格答案」で特徴と内容に関しては、次のとおりです。

なんとなく「ふぞろい」のイメージがわきましたか?

もう少しイメージを具体化するために、ここからは「ふぞろい」の使い方を説明していきます。

使い方はいたってシンプルであり、次のとおりです。

- 過去問を解く

- 「ふぞろいな答案分析」のキーワードを基に採点する

- 徹底的に見直して、なぜ間違えたかを明らかにする

第一弾で詳しく述べているので各項目の説明は割愛しますが、一番大事なのは3の項目になります。

問題をこなすのも大事ですが、まずはじっくりと与件文を読み直したり、解説をしっかり読んだりと徹底的に見直しを行い、きちんと理解することに努めましょう。

…一番大事といったものの、実はここで説明したいのは②の項目なのです。

というのも、採点結果にうつる前に、ふぞろいを使ってどのように採点をしているかをお伝えするためです。

ふぞろいでは、得点につながった可能性が高いキーワードとふぞろい流の配点が記載されています。

実際の再現答案をもとにキーワードを分析しているため、合格レベルのキーワードで自己採点をすることが可能です。

…どーでもいーけど、ここの内容って第2弾とほぼ同じじゃない?手抜き?

(ギクッ)…バレましたか。でも第2弾よりもコンパクトにしてますよ

あっ、その点は配慮してんだね?

はい、そもそもこの記事だけ読んだ方でもわかるようにこちらの内容も載せてます

ふむ、いい心がけだ。褒めてつかわす

…はは、どうも(…コイツ、相変わらず調子のってんな)

再現答案は作成すべき?

さて、突然ですが再現答案は作成すべきなのでしょうか?

これに関しては、筆者は再現答案を作成することをオススメします。

理由は二次試験に失敗した場合の振り返りができるからです。

絶対的な自信があるという方を除き、大半の方は合格発表日までモヤモヤした感じがぬぐえないかと思います。

受かれば結果として不要ではあるものの、不合格となった場合は過去問同様に徹底的に見直し、なぜ落ちたかを分析する必要があります。

落ちてから作成すればいいと考える方もいますが、ハッキリ言ってそれでは遅いです。

なぜなら、その頃には記憶が不鮮明となり、概要は覚えていても細かなところは覚えていないから。

しかし、二次試験ではこの細かなところの差が合否を分けるといっても過言ではありません。

試験当日は解放感もあれば、かなりの疲労感もあり、再現答案なんて作りたくないですよね?

気持ちはわかりますが、精度が高い再現答案を作成するためにも記憶が新鮮な当日、遅くとも翌日に作成するようにしましょう!

その他、再現答案を作成しておけば、予備校の模範解答と比較したり、あとあとふぞろいで自己採点する際に使えたりもします。

と言っても、一番の目的に比べたら、これらはそこまで重要とは言えないですね。

TKさんは再現答案いつ作ったの?

私は当日の夕方以降、疲労のせいか頭が痛くなり、翌日の朝に作成しました…

へぇー…やっぱり不合格の可能性も加味して作ったの?

そうですね…第2弾で書いたように全科目6割くらいの手応えはあったものの、合格発表までは常に不安でしたね

そうなんだ…予備校の模範解答見たりはしたのかな?

私は一喜一憂したくなかったので、合格発表後まで見ませんでしたね

よく我慢できたね…ちなみに、見た結果はどうだったの?

んんー…良くも悪くも予備校によりさまざまというのが正直なところです

ふぞろい流採点で各予備校の模範解答を採点した結果…

前置きが少し長くなりましたが、ここからは各予備校の模範解答を採点した結果を見ていきたいと思います。

題材とするのは筆者が受けた令和2年度の中小企業診断士二次試験であり、採点には「ふぞろいな合格答案14」を使ってます。

先にお伝えしておくと、今回は事例Ⅰ~Ⅲを対象としており、事例Ⅳは対象外としています。

理由は、事例Ⅰ~Ⅲは明確な解答がないのに対して、事例Ⅳはわりと明確な解答があり点数の誤差が生じにくいからです。

さて、本題に入る前に、まずは選手たち(予備校)の紹介から…。

今回(勝手に)エントリーいただいたのは次の7社になります。(LECは講評だけの公開なので棄権扱いとしました)

なお、記載している予備校順に点数が高いわけではなく、順不同であることにご留意ください。

この順番に意味はなく、筆者が採点をする前に思いついた順に並べただけです。

- TAC

- 大原

- TBS

- KEC

- AAS東京

- AAS関西

- EBA

本来であれば各予備校ごとに採点を公開したいのですが、今回はA~G社と名前を伏せて公開していきたいと思います。

理由は少なからず主観的要素で点数が上下する可能性があり、上位は良いかもしれませんがそれで下位となる予備校に申し訳ないからです。

とは言うものの、せっかく読んでくれる方に少しでも有意義な情報を届けたい…。

ということで採点終了後、TKによるふぞろい流採点であるという前提で、総合得点が高い上位2つの予備校は発表します!

その他としては、事例ごとに最高得点だった模範解答をベスト答案として掲載しています。

ふぞろいでいうところの「ふぞろい流ベスト答案」と同じ位置づけと思ってください。

ちなみに令和3年度の各予備校の模範解答も保存してあるので、「ふぞろいな合格答案15」発売後に時間に余裕があれば検証したいですね。

なお、(勝手に)エントリーいただいているのも令和2年度と同じ選手達(予備校)です。

前記事の予告から思ってたけど、なかなか斬新な内容だよね

現役時代に気になってたけど、情報がなかったんですよ…であれば自分で作っちゃえと

グッジョブ!!

ちなみに記載の予備校順にA~G社になっているわけではありませんよ

…チッ

…(態度わるっ)

さて、そろそろ本題に入っていきましょう!

事例Ⅰ

まずは事例Ⅰから見ていきます。

試験問題はこちらをご参照ください。

第1問

以下は、老舗蔵元A社を買収する段階で、企業グループを経営する地元の有力実業家であるA社長の祖父に関する設問である。各設問に答えよ。

(設問1)

A社の経営権を獲得する際に、A社長の祖父は、どのような経営ビジョンを描いていたと考えられるか。100字以内で答えよ。

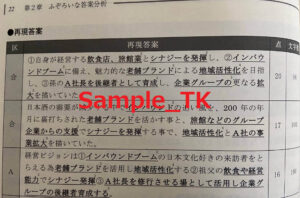

- 予備校点数一覧

| 第1問 (設問1) |

|

|---|---|

| A社 | 17 |

| B社 | 19 |

| C社 | 19 |

| D社 | 19 |

| E社 | 12 |

| F社 | 13 |

| G社 | 14 |

予備校により差はあるものの、どこも6割を超えていますね。

グループ含むA社の成長を記述できたかで点数に差が出ています。

なお、予備校の模範解答は、講師陣が時間をかけて作成しています。

模範解答を公開している以上、精度の低いものは出せませんよね…信用問題に関わりますし。

(と言いつつも、この部分に関しては、あとあと新事実が判明します…)

(設問2)

A社長の祖父がA社の買収に当たって、前の経営者と経営顧問契約を結んだり、ベテラン従業員を引き受けたりした理由は何か。100字以内で答えよ。

- 予備校点数一覧

| 第1問 (設問2) |

|

|---|---|

| A社 | 16 |

| B社 | 15 |

| C社 | 16 |

| D社 | 18 |

| E社 | 17 |

| F社 | 15 |

| G社 | 17 |

これはどの予備校も点数高めですね。

ノウハウの獲得と事業承継に触れていれば、それなりの点数が期待できる問題であったようです。

第2問

A社では、情報システム化を進めた若い女性社員を評価し責任者とした。ベテラン事務員の仕事を引き継いだ女性社員は、どのような手順を踏んで情報システム化を進めたと考えられるか。100字以内で答えよ。

- 予備校点数一覧

| 第2問 | |

|---|---|

| A社 | 13 |

| B社 | 14 |

| C社 | 12 |

| D社 | 17 |

| E社 | 10 |

| F社 | 7 |

| G社 | 13 |

こちらはSECIモデルに基づいた記述がないと点数が伸びてません。

また、システム化を意識してキーワードを選択していない解答は点数がイマイチでしたね。

第3問

現在、A社長の右腕である執行役員は、従来のルートセールスに加えて直販方式を取り入れ売上伸長に貢献してきた。その時、部下の営業担当者に対して、どのような能力を伸ばすことを求めたか。100字以内で答えよ。

- 予備校点数一覧

| 第3問 | |

|---|---|

| A社 | 13 |

| B社 | 9 |

| C社 | 17 |

| D社 | 18 |

| E社 | 18 |

| F社 | 5 |

| G社 | 5 |

こちらは予備校によるバラツキが激しいですね…。

営業力や提案力に触れてないものは点数が伸びませんでした。

第4問

将来、祖父の立ち上げた企業グループの総帥となるA社長が、グループ全体の人事制度を確立していくためには、どのような点に留意すべきか。中小企業診断士として100字以内で助言せよ。

- 予備校点数一覧

| 第4問 | |

|---|---|

| A社 | 11 |

| B社 | 12 |

| C社 | 17 |

| D社 | 12 |

| E社 | 12 |

| F社 | 15 |

| G社 | 7 |

こちらは多くの予備校で効果の記述がありませんでした。

確実なことは言えませんが、この手の問題では効果までしっかり記載しておきたいですね。

結果

これにて事例Ⅰの再現答案の採点はおわりです

結果は次のようになりました。

- 予備校点数一覧まとめ

| 第1問 (設問1) | 第1問 (設問2) | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 合計点数 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A社 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 70 |

| B社 | 19 | 15 | 14 | 9 | 12 | 69 |

| C社 | 19 | 16 | 12 | 17 | 17 | 81 |

| D社 | 19 | 18 | 17 | 18 | 12 | 84 |

| E社 | 12 | 17 | 10 | 18 | 12 | 69 |

| F社 | 13 | 15 | 7 | 5 | 15 | 55 |

| G社 | 14 | 17 | 13 | 5 | 7 | 56 |

こう見ると予備校によって点数に結構な差があるんだね…

ここだけの話…下位の予備校2つはなかなかひどかったですね…

ほぅ…具体的にどうひどかったの?

んー…文章としても読みにくいし、キーワードのチョイスも微妙でしたね

そうなんだ…ちなみにどこの予備校?イニシャルでもいいよ!

そこは非公開で…と言いつつ、ヒントを言うなら規模って大事だなーって思いました

おぉー、結構攻めたヒントだね(笑)

そうですね(笑)絞り切れないこともあり、ちょっと攻めてみました

事例Ⅱ

次に事例Ⅱを見ていきます。

試験問題はこちらをご参照ください。

第1問

現在の B 社の状況について、SWOT 分析をせよ。各要素について、①~④の解答欄にそれぞれ40字以内で説明すること。

- 予備校点数一覧

| 第1問 | |

|---|---|

| A社 | 15 |

| B社 | 13 |

| C社 | 17 |

| D社 | 15 |

| E社 | 15 |

| F社 | 8 |

| G社 | 13 |

これは1社をのぞいて、各予備校で解答の内容は類似していました。

抜き出せる箇所が多く、どこを抜き出すか悩んだ感があり、そこで点数差が生まれてましたね。

第2問

Z 社との取引縮小を受け、B 社はハーブ Y の乾燥粉末の新たな取引先企業を探している。今後は Z 社の製品とは異なるターゲット層を獲得したいと考えているが、B社の今後の望ましい取引先構成についての方向性を、100字以内で助言せよ。

- 予備校点数一覧

| 第2問 | |

|---|---|

| A社 | 14 |

| B社 | 24 |

| C社 | 20 |

| D社 | 11 |

| E社 | 13 |

| F社 | 13 |

| G社 | 14 |

これは各予備校で平均点が低かったですね…。

点数が低い予備校は効果に言及してなく、また意外にも依存脱却に触れていないものが多かったです。

第3問

B社社長は最近、「眠る前に飲むハーブティー」の自社オンラインサイトでの販売を手がけたところ、ある程度満足のいく売上げがあった。

(設問 1 )

上記の事象について、アンゾフの「製品・市場マトリックス」の考え方を使って50字以内で説明せよ。

- 予備校点数一覧

| 第3問 (設問1) |

|

|---|---|

| A社 | 6 |

| B社 | 9 |

| C社 | 8 |

| D社 | 6 |

| E社 | 7 |

| F社 | 7 |

| G社 | 7 |

ここは予備校で解答が分かれていましたが、筆者含め悩んだ受験生も多かったと思います。

結果として多角化を軸に書いた回答が高得点を得られてそうです。

(設問 2 )

B社社長は自社オンラインサイトでの販売を今後も継続していくつもりであるが、顧客を製品づくりに巻き込みたいと考えている。顧客の関与を高めるため、B社は今後、自社オンラインサイト上でどのようなコミュニケーション施策を行っていくべきか。100 字以内で助言せよ。

- 予備校点数一覧

| 第3問 (設問2) |

|

|---|---|

| A社 | 10 |

| B社 | 14 |

| C社 | 7 |

| D社 | 6 |

| E社 | 9 |

| F社 | 4 |

| G社 | 7 |

ここも効果を書いているかいないかで点数に差が生まれています。

絶対とは言えませんが、施策を解答する問題では効果を添えた方が点数が伸びる傾向があり、筆者もそこは意識してました。

第4問

B社社長は、自社オンラインサイトのユーザーに対して、X島宿泊訪問ツアーを企画することにした。社長は、ツアー参加者には訪問を機にB社とX島のファンになってほしいと願っている。

絶景スポットや星空観賞などの観光以外で、どのようなプログラムを立案すべきか。100 字以内で助言せよ。

- 予備校点数一覧

| 第4問 | |

|---|---|

| A社 | 18 |

| B社 | 11 |

| C社 | 20 |

| D社 | 13 |

| E社 | 13 |

| F社 | 11 |

| G社 | 16 |

ようやく出ましたね、満点解答です。

施策だけでなく、効果まできちんと記述したことが高得点につながりました。

結果

これにて事例Ⅱの再現解答の採点はおわりです

結果は次のようになりました。

- 予備校点数一覧まとめ

| 第1問 | 第2問 | 第2問 (設問1) | 第3問 (設問2) | 第4問 | 合計点数 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A社 | 15 | 14 | 6 | 10 | 18 | 63 |

| B社 | 13 | 24 | 9 | 14 | 11 | 71 |

| C社 | 17 | 20 | 8 | 7 | 20 | 72 |

| D社 | 15 | 11 | 6 | 6 | 13 | 51 |

| E社 | 15 | 13 | 7 | 9 | 13 | 57 |

| F社 | 8 | 13 | 7 | 4 | 11 | 43 |

| G社 | 13 | 14 | 7 | 7 | 16 | 57 |

事例Ⅰと比較すると、事例Ⅱは全体的に低めとなりました

…ってか、6割切ってる予備校が半分以上じゃん

そうですね…1社は足切りラインちょい越えの点数で、解答の精度は筆者が見ても低いと感じました

予備校なのに…それがどこの予備校かはどうせ教えてくれないんでしょ?

…そうですね…気持ちとしてはRG並みに「予備校のあるあるを早く言―いたいー」って感じなんですが

…あっそ(…もったいぶりやがって)

歌のオチは「模範解答の精度が低いー♪」ってとこですか?ガッハッハッ!

…(うぜー、おもしろくねーよ!●ね!)

事例Ⅲ

最後に事例Ⅲを見ていきます。

試験問題はこちらをご参照ください。

第1問

C社の⒜強みと⒝弱みを、それぞれ40字以内で述べよ。

- 予備校点数一覧

| 第1問 | |

|---|---|

| A社 | 14 |

| B社 | 9 |

| C社 | 11 |

| D社 | 14 |

| E社 | 18 |

| F社 | 12 |

| G社 | 13 |

これは各予備校共通で「弱み」の点数が低かったですね。

納期遅延が一番点数の高いキーワードでしたが、使われているのは1社でした…。

第2問

C社の大きな悩みとなっている納期遅延について、以下の設問に答えよ。

(設問1)

C社の営業部門で生じている⒜問題点と⒝その対応策について、それぞれ60字以内で述べよ。

- 予備校点数一覧

| 第2問 (設問1) |

|

|---|---|

| A社 | 10 |

| B社 | 14 |

| C社 | 6 |

| D社 | 16 |

| E社 | 18 |

| F社 | 10 |

| G社 | 12 |

予備校をもってしても、この問題と次の問題との切り分けが難しかったと思います。

にも関わらず、表からわかるようにこの問題は高得点の解答が多かったですね。(けど次の問題は…)

(設問2)

C社の製造部門で生じている⒜問題点と⒝その対応策について、それぞれ60字以内で述べよ。

- 予備校点数一覧

| 第2問 (設問2) |

|

|---|---|

| A社 | 3 |

| B社 | 11 |

| C社 | 8 |

| D社 | 8 |

| E社 | 5 |

| F社 | 3 |

| G社 | 5 |

ここからの3問は点数がふるわないですね。

特にこの問題においては各予備校で6割に到達せずという悲惨な結果に…。

切り分けが難しい中でも、明らかに「チーム間で技術力に差がある」という問題点があったんですがね…。

意外にもこの問題点をかけている予備校は1社のみでした。

第3問

C社社長は、納期遅延対策として社内のIT化を考えている。C社のIT活用について、中小企業診断士としてどのように助言するか、120字以内で述べよ。

- 予備校点数一覧

| 第3問 | |

|---|---|

| A社 | 12 |

| B社 | 13 |

| C社 | 13 |

| D社 | 7 |

| E社 | 8 |

| F社 | 10 |

| G社 | 10 |

こちらも全体的に点数が低いですが、まだマシな方ですね。

ある予備校では創作的な解答で低い点数となっていましたが、二次試験ではひらめきは不要で与件文にきちんと基づいた解答が大事です。

第4問

C社社長は、付加価値の高いモニュメント製品事業の拡大を戦略に位置付けている。モニュメント製品事業の充実、拡大をどのように行うべきか、中小企業診断士として120字以内で助言せよ。

- 予備校点数一覧

| 第4問 | |

|---|---|

| A社 | 5 |

| B社 | 6 |

| C社 | 13 |

| D社 | 10 |

| E社 | 2 |

| F社 | 2 |

| G社 | 14 |

充実と拡大の切り分けが難しかったようで、こちらも全体的に点数が低かったです。

事例Ⅲは切り分けが難しい問題が結構ありますが、予備校であればこういう問題こそバシッと決めてほしいものですけどね…。

特にE社は事業の拡大戦略ではなく、現状の問題点に対する対応策が書かれており衝撃を受けましたね…。

また、F社も同様でここの点数を伸ばせなかったため、足切りという結果となりました…。

結果

これにて事例Ⅲの再現解答の採点はおわりです

結果は次のようになりました。

- 予備校点数一覧まとめ

| 第1問 | 第2問 (設問1) | 第2問 (設問2) | 第3問 | 第4問 | 合計点数 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A社 | 14 | 10 | 3 | 12 | 5 | 44 |

| B社 | 9 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |

| C社 | 11 | 6 | 8 | 13 | 13 | 51 |

| D社 | 14 | 16 | 8 | 7 | 10 | 55 |

| E社 | 18 | 18 | 5 | 8 | 2 | 51 |

| F社 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | 37 |

| G社 | 13 | 12 | 5 | 10 | 14 | 54 |

んー、事例Ⅲは全体的にかなり低く、6割を超える予備校はありませんでした

マジかぁ…これは衝撃の結果だわ…足切りの予備校もあんじゃん

そうですねー、ふぞろい流採点とはいえ筆者も採点してて衝撃でした

採点間違いとかは当然ないんだよね?

ええ、何度もキーワードを照らしたし、丁寧に採点したつもりです

それほど事例Ⅲは切り分けが難しいってことなのかな?

それはありますが、全体的に解答の精度が高くないという印象を受けましたね…

結論

ここまで事例Ⅰ~Ⅲに関して、筆者の再現答案をふぞろいで採点してきました。

A~G社の総合得点は次のとおりです。

| 事例Ⅰ | 事例Ⅱ | 事例Ⅲ | 合計点数 | |

|---|---|---|---|---|

| A社 | 70 | 63 | 44 | 177 |

| B社 | 69 | 71 | 53 | 193 |

| C社 | 81 | 72 | 51 | 204 |

| D社 | 84 | 51 | 55 | 190 |

| E社 | 69 | 57 | 51 | 177 |

| F社 | 55 | 43 | 37 | 135 |

| G社 | 56 | 57 | 54 | 167 |

今回は、上位3社以外は6割届かずでしたね…。

採点をした結果、F社とG社は診断士じゃない人が模範解答つくってるんじゃないかと思ったほどです。

また、上位3社も7割未満であり、ずば抜けて精度の高い模範解答を公開している予備校はないことがわかります。

ただ、これはあくまでもふぞろい流採点かつ筆者の主観的要素が多少含まれている可能性があることはご留意くださいね

さて、前置きはこれくらいにして上位2社を発表しましょう。

今回上位にランクインした2社は次のとおりです。

- TBC

- 大原

栄えある1位は診断士の教材でも定評のあるTBCでしたね。

個人的には2位ではあったものの、大原の模範解答は読みやすく、好感が持てましたね。

なお、ここではランクインしませんでしたが、個人的にはTACはオススメですよ。

大原に関する情報をあまり持っていないという方は、下記も参考にしてみてください。

ぶっちゃけ予備校の模範解答ってもっと点数高いと思ってたよ

いやー、私もそう思ってたので、今回の結果はわりかし衝撃でした

模範解答が気になる時は、上位の予備校の模範解答見ておけば間違いないね

そのとおり!…と言いたいとこですが、1年分しか採点してないので結論付けるのはまだ早いかと…

あー、確かにね…令和3年版のふぞろい流採点の記事はいつ出すの?

んー…ぶっちゃけ記事作成の負荷高かったので、続きを書くかは反響次第ですね

だよねー、今回3部作で文字量も一番多いもんね…ひとまずはお疲れ様でした

あら、ありがとうございます(素直に労いの言葉として受け止めておくか…)

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は「ふぞろい編③」として、「ふぞろい」で予備校の模範解答を採点した結果を見てきましたが、いかがでしたか?

ふぞろい流採点による予備校の模範解答の点数に衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか?

ふぞろい流採点に基づくと予備校の模範解答はそれなりに参考になります。

ただ、キーワード採点は絶対ではありません!

得点開示をするとわかりますが、実際の点数とふぞろいでの採点結果でけっこうな差が生じることもあります。

また、予備校の模範解答によって点数差が大きい場合もあるので、あくまで参考程度とすることをオススメします。

なるほど…再現答案あるし、さっそく予備校の模範解答と見比べてみよーっと♪

おぉ、せっかちですね…まぁ一喜一憂しないならすぐに見ても問題ありませんよ

…ぎゃあー、予備校の模範解答と全然ちげー…もうだめだ、絶対落ちたわ…(泣)

…だから、参考程度にした方がいいって。ワンチャンあるかもしれませんよ?

ふっ…気休めなんていらないよ…どうせ落ちてるし…もう僕にかまわないでよ…

…

このような方は模範解答を見ることはオススメしません(笑)

模範解答は予備校による差があることはご理解いただけましたよね?

さて、3部に渡ったふぞろい編も今回で終了です。

2次試験を控えてる方や既に終えた方にとって、本記事が少しでもモヤモヤを晴らすものになれば幸いです。

あっ!もう1社の模範解答は僕のと近いぞ…ひょっとして受かってるんじゃない!?ウヒョー♪

…やれやれ。子羊君はもう一度記事を読み直すことをオススメします

今回は以上です。ありがとうございました。