どうも、悩める診断士のTKです。

本日はこんな悩みにお答えします。

マネジメント検定(旧経営学検定)の資格に興味があるんだけど…

- マネジメント検定の資格取得って難しいの?

- ネット試験になったらしいけど、難易度はかわったの?

- 中小企業診断士との関連性は?

同じような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

マネジメントに関する知識や能力が一定水準に達していることを測るマネジメント検定(旧経営学検定)。

中小企業診断士の試験科目である企業経営理論と出題範囲が類似することから、中小企業診断士には知られた資格です。

- 本記事の内容

- マネジメント検定(旧経営学検定)とは?

- ネット試験(CBT試験)に関する補足

- 中小企業診断士との関連度、難易度・勉強時間、勉強方法・テキスト

- 本記事の信頼性

- 筆者が中小企業診断士(中小企業診断士登録証の画像はこの記事に掲載)

先に結論を書いておくと、マネジメント検定は中小企業診断士試験と関連性が高いです。

また、現在はネット試験化により、以前よりも取得しやすくなったので、中小企業診断士の勉強を始めようという方にもオススメです。

このような方は、最後までじっくりと読んでみてください。

それでは、早速はじめていきます。

目次

マネジメント検定(旧経営学検定)とは?

まずはマネジメント検定の概要から見ていきます。

マネジメント検定はかつて経営学検定とも言われてましたが、2023年をもって正式に「マネジメント検定」と改正されました。

マネジメント検定試験は、経営に関する基礎的・専門的知識やその応用能力としての経営管理能力や問題解決能力が一定水準に達していることを全国レベルで資格認定する検定試験です。

試験の目的としては、経営に関する一定水準の学習目的とインセンティブを提供すること。

受験者は、経営学を学んでいる学生や、企業・官公庁・NPOなど各種の組織で活動している実務家を想定しています。

スタートから現在まで多くの大学や企業で利用され、多数の学生やビジネスパーソンが受験している検定になります。

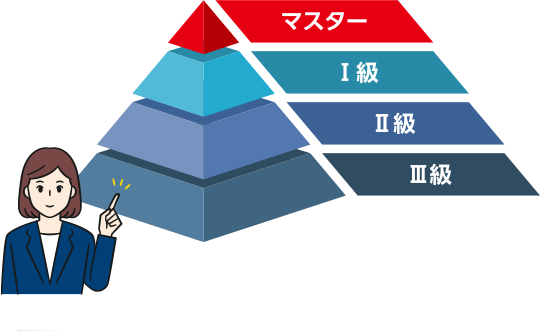

なお、マネジメント検定はⅢ級・Ⅱ級・Ⅰ級のグレード構成と「マスター」の資格の構成されており、レベルに合わせた級を受験できます。

※マスターは2023年に新設された最上位に位置するレベルです。

図表 マネジメント検定の構成

また、マネジメント知識の習得や管理職の昇格テスト、また経営幹部の育成に使う企業もあるようです。

なお、試験時間や合格基準、試験日時などの詳細が気になる方は、公式ページをご参照ください。

ちなみに2015年から経営学検定をマネジメント検定とも呼ぶようにはなっっていたそうですね

ふーん…個人的には「経営学検定」よりも「マネジメント検定」のが響きがいいから別に気にならんわ

ですよねw

ネット試験(CBT試験)」に関する補足

ここでは、ネット試験に関する補足していきます。

ネット試験とは、名前のとおりインターネットを介して行う試験です。

マネジメント検定ではCBT試験を採用してますね。

マネジメント検定の場合は公式サイトのよくある質問に書いてありますが、項目ごとに数種類の問題の中から出題されます。

この部分は明記されていないものの、受験者ごとにランダムに出題されると思って間違いないでしょう。

なお、「全く同じ問題が出題されることはありません」とは明記されています。

難易度にバラつきが出ないように調整しているはずですが、ランダムであれば問題により得意・不得意は生じてしまうので、この点はデメリットと言えますね。

僕はここぞの場面で運悪いからな…苦手な問題に当たりそう…

メリット・デメリット

デメリットという言葉が出てきたので、ここでマネジメント検定におけるネット試験のメリットとデメリットを簡単に紹介しておきます。

≪メリット≫

- 会場が多く、最寄りの会場を自分で選べる

- 試験期間中であれば受けたいときに試験を受けられる(ただし、予約は試験希望日の4日前まで)

- 試験期間中は空いている日時・会場への変更が可能

- 不合格でも所定期間中は何回でも受験が可能なので、短期間での合格が狙える

- 合否が即時にわかるので、自己採点や合否待ちのモヤモヤがない(上級は後日発表)

≪デメリット≫

- 試験問題がランダムに変わるので、自分の苦手な範囲に遭遇することがある

- 操作はいたってシンプルだが、パソコン操作が極端に苦手な人にはストレスかも…

きちんと勉強する方や日常でパソコンを使う方であればデメリットとは言えませんね。

ネット試験はメリットの方が大きいと感じた人の方が多いのではないでしょうか?

Ⅲ級とⅡ級は企業経営理論の基礎学習には有効であり、取得難易度も高くありません。

そのため、中小企業診断士試験の前にチャレンジしてみるのもアリだと思います。

Ⅲ級→Ⅱ級→企業経営理論へとステップアップしていくイメージですね

難易度は変わった?

ネット試験化になったことで、難易度に変更はあったのでしょうか?

結論としては、ネット試験化による難易度に変更はありません。

会場で行うマークシート試験を、インターネット上でできるようになったと考えていただければ、イメージしやすいかと…。

むしろマークシート自体を塗りつぶす作業や見直し用の印をつける手間が減るため、回答にかかる手間も減っていると思います。

中小企業診断士との関連度、難易度・勉強時間、勉強方法・テキスト

ここからは、マネジメント検定の各級と中小企業診断士試験との関連度などを見ていきます。

先に言ってしまうと、Ⅲ級・Ⅱ級に関して、マネジメント検定の内容は中小企業診断士試験の「企業経営理論」に類似しています。

出題範囲を見るとわかりますが、企業経営理論の「経営戦略」、「組織論」、「マーケティング」に共通する箇所が多いことがわかります。

また、Ⅱ級に関しては一部ですが「財務会計」「経営情報システム」「経営法務」の内容も含みます。

Ⅱ級まで取得すれば、企業経営理論とかに有利ってことだね

有利ではありますが、企業経営理論はひねった問題も多く、難易度は高めなので油断は禁物ですよ

Ⅲ級(旧初級)

さて、まずはⅢ級から見ていきましょう。

Ⅲ級は、受験資格がないので誰でも受けることができます。

なお、Ⅲ級では経営学に関する初歩的・基礎的知識を習得しているかどうかを判定します。

そのため、経営学部やマネジメント関連学部の大学生が、習得しておくべき経営学の基礎知識が求められます

関連度

- 関連度:★★★☆☆

細かい説明は割愛しますが、マネジメント検定Ⅲ級の関連度は5段階中3です。

出題範囲で類似する部分はあるものの、基礎的なものが多く、企業経営理論の内容と比較した際に不足する部分が多いです。

ただ、基礎固めとしては勉強する価値はあると思います。

そのため、中小企業診断士試験の前に時間を費やせるならば、受験する価値はあると言えるでしょう。

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

マネジメント検定Ⅲ級の合格率は、おおよそ45~50%で推移しています。

内容も基本的なものが多いことから、きちんと勉強すれば取得難易度は易しめと言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

あまり情報がありませんが、目安は「20~30時間」です。

しっかり勉強したい方は、「30時間」をひとつの目安と考えていいかと思います。

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、これはいたってシンプルです。

下記のテキストを2~3周まわせば大丈夫です。

・マネジメント検定試験公式テキストⅢ級 経営学の基本

・マネジメント検定試験Ⅲ級練習問題集 vol.1

(→これに関しては、直近の年度のものは㈳日本経営協会でしか入手できないはずです。)

こちらをオススメする理由はいたってシンプルです。

なぜなら、これらが公式テキストであり、これら以外のテキストがないからです。

Ⅲ級は難易度が低いようだし、僕でもがんばれば合格できるかな?

持っていない身で言うのもなんですが、絶対に合格できますよ!

Ⅱ級(旧中級)

つぎにⅡ級を見ていきます。

Ⅲ級同様、Ⅱ級も受験資格がないので誰でも受けることができます。

なお、Ⅱ級では経営に関する専門的知識や経営課題を解決するための分析能力を習得しているかどうかを判定します。

そのため、ビジネスパーソンが身につけるべき経営知識、問題解決に関する知識が求められます。

関連度

- 関連度:★★★★☆

細かい説明は割愛しますが、マネジメント検定Ⅱ級の関連度は5段階中4です。

出題範囲がかなり類似しており、広範囲を学ぶため、企業経営理論の内容と関連性が高くなっています。

企業経営理論の難易度を考えるとやや不安ですが、基礎固めとしては勉強する価値は十分にあります。

Ⅲ級同様、中小企業診断士試験の前に時間を費やせるならば、受験する価値はあると言えるでしょう。

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

マネジメント検定Ⅱ級の合格率は、おおよそ40~45%で推移しています。

幅広い内容を学ぶものの基本的なものが多いことから、きちんと勉強すれば取得難易度はやや易しめ~普通と言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

こちらもあまり情報がありませんが、目安は「80~100時間」です。

しっかり勉強したい方は、「100時間」をひとつの目安としましょう。

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、Ⅲ級と同様でいたってシンプルです。

本来は合格してからいうべきでしょうが、下記のテキストを3周程度まわせば大丈夫です!

・マネジメント検定試験公式テキストⅡ級 マネジメント実践(1)

・マネジメント検定試験公式テキストⅡ級 マネジメント実践(2)

・マネジメント検定試験Ⅱ級練習問題集 vol.1

(→これに関しても、㈳日本経営協会でしか入手できないと思います。)

こちらをオススメする理由はⅢ級で説明したとおりです。

これらが公式テキストであり、これら以外のテキストがないからです。

Ⅱ級も難易度がそんな高くないようだし、がんばればいけるかな?

きちんとやれば、大丈夫です!

Ⅰ級(旧上級)

つぎにⅠ級を見ていきます。

Ⅲ級とⅡ級同様、Ⅰ級も受験資格がないので誰でも受けることができます。

2023年以前で上級だった時には中級以上が受験資格だったので、この点は敷居が低くなったといえるかもしれません

なお、Ⅰ級では経営に関する高度の専門的知識と、実践的な経営能力を有しているかどうかを判定します。

そのため、ビジネスシーンで直面する諸問題に対して、最適な理論や思考法をもとに、解決策を提案できる知識が求められます。

関連度

- 関連度:★★☆☆☆

細かい説明は割愛しますが、マネジメント検定Ⅰ級の関連度は5段階中2です。

試験範囲としては類似しているもののⅠ級は記述式の事例研究問題となり、関連性はあまり高くありません。

Ⅱ級公式テキストの全分野に加え、最新のビジネストレンド等にも対応できる課題解決力が求められます。

そのため、中小企業診断士の関連資格として受験するには負荷が高くなるのでオススメできません。

上級の時は、レポート・プレゼン・ディスカッションだったらしいね?

よく知ってますね。そのためCBT試験に対応してなかったので、この点からもⅠ級の敷居は低くなったといえますね

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

マネジメント検定Ⅰ級の合格率は、おおよそ55~60%で推移しています。

記述式かつ一定レベル以上の経営関連の知識を持った方が受験することを考えると、難易度はやや難しいと言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

…と言いたいところですが、こちらに関しては情報がほぼありませんでした。

次に記載する過去問3年分を2~3周回すのにかかる時間+中級の公式テキストの再確認にかかる時間が勉強時間と言えるでしょう。

人それぞれで勉強時間にかなり変動の幅が生じるでしょうから、この点はあまり参考にならないかもしれませんね…orz

勉強方法・テキスト

執筆した2023年11月時点では発売されてませんが、おそらく近日発売するかと…折を見て更新します!

勉強方法ですが、これはⅢ級とⅡ級とはちがう意味でシンプルです。

下記の過去問3年分を2~3周回すしかないでしょう。

・マネジメント検定試験Ⅰ級練習問題集 vol.1

(→これに関しても、㈳日本経営協会でしか入手できないと思います。)

なお、Ⅰ級は公式テキストがないので、先に紹介したⅡ級の公式テキストがベースとなります。

インプットを公式テキストで行い、アウトプットを過去問で行うというやり方が正攻法と言えるでしょう。

なんか、Ⅰ級はレベルが高そうだなぁ

そうですね…最上位は「マスター」ですが、それでもⅠ級なのでハードルは高いかと

マスター

執筆時点の2023年11月時点で情報がないため、折を見て更新予定

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は、中小企業診断士の関連資格としてマネジメント検定について、解説してきましたがいかがでしたか?

マネジメント検定の資格取得を前向きに検討している方もいるのではないでしょうか?

マネジメント検定は「企業経営理論」を中心に、「財務会計」、「経営情報システム」、「経営法務」の勉強に少し役立ちます。

そのため、中小企業診断士試験の前に時間を費やせるならば、受験する価値はあると言えるでしょう。

特に次年度に「企業経営理論」に再チャレンジする方には、基礎固めにもいいかと思います。

しかしながら、資格価値を求める方にはあまりオススメはできません。

理由は受験者数が一番多い初級でさえも例年1,000人未満、中級は500人未満と民間資格で知れた商工会議所と比較するとかなり少ないからです。

つまり、自己啓発であればいいのですが、社会的に知られた資格でないため、アピール用の資格としては弱いのです。

そのため、少しでも資格価値があるものが欲しいという方は、商工会議所の試験であるビジネスマネジャーの方がいいかもしれませんね。

ビジネスマネジャーが気になる方は、こちらの記事もご覧いただければと思います。

資格価値うんぬんを抜きにして、経営学をしっかり学びたいならマネジメント検定の方をオススメします!

なるほど!それじゃ、僕はマネジメント検定のⅡ級を受けてみるよ!

今回は以上です。ありがとうございました。