どうも、悩める診断士のTKです。

本日は迷える子羊のこんな悩みにお答えします。

中小企業診断士の二次試験対策をしたいんだけど…

- 二次試験対策問題集として有名な「ふぞろい」ってそもそもなに?

- ふぞろいでの採点結果と実際の点数ってどれくらい差がでるの?

- 得点開示のやり方って?

同じような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

二次対策の定番参考書であるふぞろいシリーズ・・・

今回は「ふぞろい」を使って、筆者の再現答案と得点開示の結果を比べていきたいと思います。

この記事で述べたいのは、二次試験の結果に手応えがなくとも最後までわからないということです。

なので、じっくり見るというよりは、軽い気持ちでサラッと見てください。

- 本記事の内容

- 二次試験対策問題集「ふぞろい」とは?

- ふぞろい流採点で再現答案を採点した結果…(おまけ:得点開示の方法)

- 本記事の信頼性

- 筆者が中小企業診断士(中小企業診断士登録証の画像はこの記事に掲載)

- 筆者が実際に令和2年度までの全年度の過去問に「ふぞろい」を活用

先に結論を書いておくと、ふぞろいでの採点結果と実際の点数の差は、人によっても事例によっても異なります。

加点対象とするキーワードの許容範囲の判断が人により異なることもあり、実際の点数と近いという人もあれば、遠い人もいるでしょう。

本記事を見ていただければわかりますが、点数が近い事例もあれば、遠い事例もあります。

しかしながら、ふぞろいの解答キーワード自体は客観性に富んでいることもあり、自己採点の際の一種の目安になることは間違いありません。

…どうせTKさんの場合は許容範囲広めで、「もっと点数いってるはずなんですがねー」とか言うパターンでしょ?

んなっ!?(こんのクソ◯羊、痛いとこを…)…さぁ、どうですかね?答えは本記事を見てのお楽しみですよー♪

このような方は、最後までじっくりと読んでみてください。

それでは、早速はじめていきます。

目次

二次試験対策問題集「ふぞろい」とは?

ここでは、本記事のメインである採点結果にうつる前に、「ふぞろい」の概要と使い方を説明します。

既に第1弾で詳しく説明していることもあり、ここでは採点するにあたって補足情報程度としています。

「ふぞろい」に関して、詳しく知りたい方は第一弾の記事も読んでみてください。

なお、十分知っているという方は「ふぞろい流採点でTK再現答案を採点した結果…」まで読み飛ばしても問題ないです。

概要

まずは「ふぞろい」の概要から説明していきます。

ふぞろいとは、二次試験受験者の再現答案から得点につながった可能性が高いキーワードを分析した対策問題集です。

いくつかシリーズがあるのですが、もっとも有名なのは「ふぞろいな合格答案」ですね。

特徴と内容に関しては、次のとおりです。

簡単な説明でしたが、どんな参考書かイメージはわきましたか?

んー…「ふぞろいな答案分析」の部分が一番重要そうな気が…

そのとおり。再現答案や特集記事、コラムも参考になることもありますが、メインは答案分析の部分となります

なるほど…答案分析で採点結果が良ければ万事OKってことか!

…採点結果のみを重視すると事故る可能性があるので、次の「使い方」を見ていきましょう!

なんそれ!

使い方

ということで、ここでは「ふぞろい」の使い方を説明していきます。

使い方はいたってシンプルであり、次のとおりです。

- 過去問を解く

- 「ふぞろいな答案分析」のキーワードを基に採点する

- 徹底的に見直して、なぜ間違えたかを明らかにする

第一弾で詳しく述べているので各項目の説明は割愛しますが、一番大事なのは3の項目になります。

過去問を解き、採点が終わった後は、徹底的に見直して、なぜ間違えたかを明らかにしましょう。

しっかり理解できていないと似た問題がでた際に同様の間違いをしますし、そこで間違えるということは復習のやり方が間違っている証拠です。

問題をこなすのも大事ですが、まずはじっくりと与件文を読み直したり、解説をしっかり読んできちんと理解することに努めましょう。

…一番大事といった手前、3の項目について説明しましたが、実はここで説明したいのは2の項目なのです。

というのも、採点結果にうつる前に、ふぞろいを使ってどのように採点をしているかをお伝えするためです。

ふぞろいでは、得点につながった可能性が高いキーワードとふぞろい流の配点が記載されています。

実際の再現答案をもとにキーワードを分析しているため、合格レベルのキーワードで自己採点をすることが可能です。

この後に記載する採点結果も、このキーワードを基に採点を行っています

なるほどー、本番もキーワード採点なのかな?

そこはブラックボックスなので、試験委員の方や試験関係者しかわかりませんね

じゃあ、キーワード採点じゃない可能性もあるんだ

んー…キーワードの詰め込み過ぎで文章が破綻してるとかは問題外ですが、筆記試験ですからね…

キーワードの可能性もあるってこと?

ある程度の判断基準を設けないと採点に時間がかかりすぎるので、個人的にはキーワードの可能性は高いかと

あぁー、たしかに…。受験生ごとに解答を熟読して点数付けてたらキリがないもんね

ふぞろい流採点でTK再現答案を採点した結果…(おまけ:得点開示の方法)

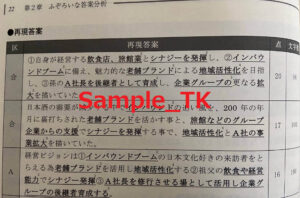

さて、前置きが少し長くなりましたが、ここからは筆者の再現答案を採点した結果を見ていきたいと思います。

筆者は令和2年度の中小企業診断士二次試験を受けており、採点には「ふぞろいな合格答案14」を使ってます。

なお、今回は事例Ⅰ~Ⅲを対象としており、事例Ⅳは対象外としています。

理由は、事例Ⅰ~Ⅲは明確な解答がないのに対して、事例Ⅳはわりと明確な解答があり点数の誤差が生じにくいからです。

事例Ⅰ

まずは事例Ⅰから見ていきます。

試験問題はこちらをご参照ください。

第1問

以下は、老舗蔵元A社を買収する段階で、企業グループを経営する地元の有力実業家であるA社長の祖父に関する設問である。各設問に答えよ。

(設問1)

A社の経営権を獲得する際に、A社長の祖父は、どのような経営ビジョンを描いていたと考えられるか。100字以内で答えよ。

- 採点結果:15点/20点

下線部は解答キーワードで、下線部横の数字は点数となります。

そこまで悪くないですが、グループ企業とのシナジー効果の視点が足りてませんね。

(設問2)

A社長の祖父がA社の買収に当たって、前の経営者と経営顧問契約を結んだり、ベテラン従業員を引き受けたりした理由は何か。100字以内で答えよ。

- 採点結果:14点/20点

こちらも悪くはないですが、事業承継というキーワードが漏れてますね…。

重要そうなキーワードは省略せずに明記するように日ごろから意識してください。

第2問

A社では、情報システム化を進めた若い女性社員を評価し責任者とした。ベテラン事務員の仕事を引き継いだ女性社員は、どのような手順を踏んで情報システム化を進めたと考えられるか。100字以内で答えよ。

- 採点結果:19点/20点

これは事例Ⅲでよくあるような解答だったので覚えてますね。

結果的に点数はよさそうですが、SECIモデルだということには試験中は気づきませんでした…orz

第3問

現在、A社長の右腕である執行役員は、従来のルートセールスに加えて直販方式を取り入れ売上伸長に貢献してきた。その時、部下の営業担当者に対して、どのような能力を伸ばすことを求めたか。100字以内で答えよ。

- 採点結果:17点/20点

これは色々書けるので悩んだのを覚えています。

能力というワードにとらわれてしまい、前半部分では杜氏や蔵人といったキーワードは端折ってしまっていますね。

第4問

将来、祖父の立ち上げた企業グループの総帥となるA社長が、グループ全体の人事制度を確立していくためには、どのような点に留意すべきか。中小企業診断士として100字以内で助言せよ。

- 採点結果:20点/20点

これはキーワード盛り盛りですね(笑)

頻出の設問であり、与件文を基にキーワードを選択しました。

キーワードが絞り切れない場合は、文章が破綻しない範囲で詰め込むことをオススメします。

なお、ふぞろい配点の上限を超えてたので省略しましたが、④⑤⑥も加点対象になります。

結果

これにて事例Ⅰの再現答案の採点はおわりです。

結果は次のようになりました。

- ふぞろい流採点基準による点数:85点/100点

- 得点開示による実際の点数:74点/100点

多少の点数差はあるものの加点対象とするキーワードの許容範囲を考えれば大きく外れていないかと…

確かにねー…って、やっぱ許容範囲広めじゃんよ!

…てへぺろ(・ω<)

…古っ!!(キモオタ認定だわ、このオッサン)

事例Ⅱ

次に事例Ⅱを見ていきます。

試験問題はこちらをご参照ください。

第1問

現在の B 社の状況について、SWOT 分析をせよ。各要素について、①~④の解答欄にそれぞれ40字以内で説明すること。

- 採点結果:16点/20点

この問題は、解答としてZ社に関することがO(機会)以外の3つに出てきたので、これでいいのか不安になりましたね…。

結果的に悪くなさそうですが、ヘルスケアに関心の高い人は加点なしに対して、健康志向の人は3点って…なんだかなー。

第2問

Z 社との取引縮小を受け、B 社はハーブ Y の乾燥粉末の新たな取引先企業を探している。今後は Z 社の製品とは異なるターゲット層を獲得したいと考えているが、B社の今後の望ましい取引先構成についての方向性を、100字以内で助言せよ。

- 採点結果:20点/30点

これはもったいないですね。

30~40歳代の女性層以外を獲得していくべきなのに、完全にターゲットを間違っています。

支持を得ている層に別の高品質な商品を販売すべきと当日の筆者は考えたのでしょう。

一度そうと思ってしまうとなかなかその思考から離れられない…二次試験の怖いところなのでご注意ください。

第3問

B社社長は最近、「眠る前に飲むハーブティー」の自社オンラインサイトでの販売を手がけたところ、ある程度満足のいく売上げがあった。

(設問 1 )

上記の事象について、アンゾフの「製品・市場マトリックス」の考え方を使って50字以内で説明せよ。

- 採点結果:6点/10点

これは多角化戦略か新商品開発戦略か悩んだ末、筆者は新商品開発戦略を軸に考えましたね。

戦略名称は特に不要と判断しましたが、予備校解答含め考えると加点要素と考えた方が自然でしょう。

(設問 2 )

B社社長は自社オンラインサイトでの販売を今後も継続していくつもりであるが、顧客を製品づくりに巻き込みたいと考えている。顧客の関与を高めるため、B社は今後、自社オンラインサイト上でどのようなコミュニケーション施策を行っていくべきか。100 字以内で助言せよ。

- 採点結果:16点/20点

んー…この問題では顧客属性は関係ないようですね。

第2問とターゲットを切り分けた記憶がありますが、第2問はターゲット誤り、第4問では不要…共倒れですね(泣)

顧客属性に文字数を結構割いてしまったこともあり、双方向のコミュニケーション等のキーワードを入れられませんでした。

無駄なキーワードを入れないように過去問で対策をしていたのですが…こういった点も二次試験の難しい点ですね。

第4問

B社社長は、自社オンラインサイトのユーザーに対して、X島宿泊訪問ツアーを企画することにした。社長は、ツアー参加者には訪問を機にB社とX島のファンになってほしいと願っている。

絶景スポットや星空観賞などの観光以外で、どのようなプログラムを立案すべきか。100 字以内で助言せよ。

- 採点結果:19点/20点(4点+4点の箇所でMax7点としている箇所ありマイナス1点)

これは悪くないと思います。

いろいろ書けるために何を記載するか悩む問題では、とにかく書くようにしてください。

悩んでも唯一の答えはありません。

それよりも時間を有効活用すべく、確実に6割以上を目指せる解答をかくことを心掛けてください。

結果

これにて事例Ⅱの再現答案の採点はおわりです

結果は次のようになりました。

- ふぞろい流採点基準による点数:77点/100点

- 得点開示による実際の点数:58点/100点

今回はちょっと誤差が大きくなりましたね

…どーせ今回も甘めに採点したんでしょ?

んんー…若干甘かったにせよ、せいぜい10点前後かと…

へぇ、そんな盛ってないんだね

…(コイツ、俺のことバカにしてんのか?)事例Ⅱは60点以上の感触はあったんですがねー…悔しいです!!

…(元ザブングルの魔王か)やっぱ二次試験は闇が深いですな

事例Ⅲ

最後に事例Ⅲを見ていきます。

試験問題はこちらをご参照ください。

第1問

C社の⒜強みと⒝弱みを、それぞれ40字以内で述べよ。

- 採点結果:18点/20点

この問題は、どの弱みを書くか悩みましたね。

事例Ⅲはダメダメ企業で弱みや問題点が多いことが結構あるので、肝となるキーワードを端的に表現できるようにしておきましょう。

第2問

C社の大きな悩みとなっている納期遅延について、以下の設問に答えよ。

(設問1)

C社の営業部門で生じている⒜問題点と⒝その対応策について、それぞれ60字以内で述べよ。

- 採点結果:17点/20点

ふぞろい流採点だと悪くないですね。

この問題は次の問題とセットで出題されることが多いですね。

事例Ⅲあるあるですが、部門間における切り分け、この問題で言えば営業部門と製造部門の切り分けが難しいことが多いです。

この手の問題は過去問をしっかり研究しておくことをオススメします。

(設問2)

C社の製造部門で生じている⒜問題点と⒝その対応策について、それぞれ60字以内で述べよ。

- 採点結果:15点/20点

これはやっちまった感が強かったので、よく覚えています…。

前回記事でキーワード暗記は注意とか言っておきながら自分がやってしまいましたね。

手作業は自動化だろうって考えが抜けずに書いてしまいましたね…orz

模試を受けたことなく、1日通しでの試験対策もしたことがなかったので疲れてたのでしょう、きっと。

ナ◯ル風に言えば、いっちゃってる!ってとこでしょうか?

…(言い訳がましいし、やっちゃってるよ、アンタ)

第3問

C社社長は、納期遅延対策として社内のIT化を考えている。C社のIT活用について、中小企業診断士としてどのように助言するか、120字以内で述べよ。

- 採点結果:13点/20点

これは良くも悪くもないですね。

色々書けると悩み、事例Ⅲの王道(全社で生産計画を短サイクルで策定、生産統制の実施)で責めましたが、もう一歩って感じですね。

第4問

C社社長は、付加価値の高いモニュメント製品事業の拡大を戦略に位置付けている。モニュメント製品事業の充実、拡大をどのように行うべきか、中小企業診断士として120字以内で助言せよ。

- 採点結果:16点/20点(4点+4点の箇所でMax6点としている箇所ありマイナス2点)

これは拡大と充実をどう切り分けるかに非常に悩みましたね。

結果として、切り分けはうまくいったものの、キーワードの選定がイマイチな気がします。

事例Ⅲになると疲労も溜まって頭が働きません。

また、本番ではなかなか冷静な判断ができませんが、まずはひと呼吸おいて慌てずに対応するように心がけてください。

結果

これにて事例Ⅲの再現答案の採点はおわりです。

結果は次のようになりました。

- ふぞろい流採点基準による点数:79点/100点

- 得点開示による実際の点数:57点/100点

今回もちょっと誤差が大きくなりましたね

…どーせ今回も甘めに採点したんでしょ?

「んんー…若干甘かったにせよ、せいぜい10点前後かと…

へぇ、そんな盛ってないんだね…って二度目だよ、このやり取り!

…てへぺろ(・ω<)

…(ダメだ、コイツ)

結論

ここまで事例Ⅰ~Ⅲに関して、筆者の再現答案をふぞろいで採点してきました。

各々の得点を次に再掲したいと思います。

ふぞろいの再現答案を見ると、ふぞろい流採点の方が低くて実際の採点の方が高いというケースもあります。

ただ、私の場合はふぞろい流採点の方が総じて高いですね…。(採点が甘いから?苦笑)

今回は筆者のケースをご覧いただきましたが、おそらく全事例でふぞろい流採点と実際の得点がほぼ同じというケースはまれだと思います。

じゃあ、ふぞろいは当てにならないのかといったら、当然そうではありません。

個人的には自己採点結果に対して、±10~15点くらいの誤差が生じるものと割り切って活用することをオススメです。

その為、過去問では7割以上の得点を狙い、一回でダメでもそのレベルまで持っていけるようにしっかり見直しを行うようにすれば大丈夫です。

ふぞろいを100%信じるのではなく、誤差を加味して使い倒せばいいんですな!

そうですね。難しい二次試験を突破するためにも上手にふぞろいを活用してください

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は「ふぞろい編②」として、「ふぞろい」で再現答案を採点した結果を見てきましたが、いかがでしたか?

ふぞろい採点におけるメリット・デメリットがなんとなくわかったという方もいるのではないでしょうか?

ふぞろいでの採点結果と実際の点数の差は、人によっても事例によっても異なります。

しかしながら、ふぞろいの解答キーワード自体は客観性に富んでいることもあり、自己採点の際の一種の目安になることは間違いありません。

ただ、キーワード採点は絶対ではありません!

「ふぞろい」を過信し過ぎず、しっかりと見直しを行って理解を深め、あらゆる問題への対応力を身につけましょう!

よぉーし、今日からふぞろいのキーワードをコツコツ覚えるぞ!

…キーワード暗記を重視して、見直しを軽視したら落ちますよ

(ドキッ)ハハハ…やっ、やだなぁ、わかってるよ、そんくらい

(…わかってなかったな、コイツ)…わかってたようで安心しました

さて、前回のふぞろい編その①に続き、今回その②を説明してきましたが、次回その③が完結編となります。

その③では各予備校の模範解答をふぞろいで採点した結果を題材に記事を書いていきますので、乞うご期待を。

てか、はじめに予想したとおり「もっと点数いってるはずなんですがねー」ってパターンだったね♪

…おい、子羊…うるせーぞ

(えっ、キレてる!?)やっ、やだなー、冗談だよ、冗談!しっ、しっかし今回の記事も最高だったなぁー

ほぅ…今回の記事も

そうそう、前回のも面白かったし、こりゃ完結編も期待せずにはいられないでしょう

…ふっ、その期待に応えるべく次回も頑張るとしましょうか

キャー、TKさんカッコいいー♥期待してまーす♪(…ふぅ、あぶなかった。チョロいな、コイツ)

今回は以上です。ありがとうございました。