どうも、悩める診断士のTKです。

本日は迷える子羊のこんな悩みにお答えします。

FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定に興味があるんだけど…

- FP技能検定の資格取得って難しいの?

- 中小企業診断士との関連性は?

- 中小企業診断士×FP技能士のダブルライセンスって意味ある?

同じような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

ライフプランニングや不動産、相続など、お金に関わるさまざまな分野でお客様の夢や希望を叶えるサポートをするFP技能士。

FP資格は中小企業診断士が保有する資格No.1であり、中小企業診断士一次試験と出題範囲が一部類似する箇所もあります。

- 本記事の内容

- FP技能検定とは?(概要、きんざいと日本FP協会の違い、AFPとCFP®)

- 中小企業診断士との関連度

- 各級の難易度・勉強時間、勉強方法・テキスト

- 診断士×FP技能士のダブルライセンスのメリット・デメリット

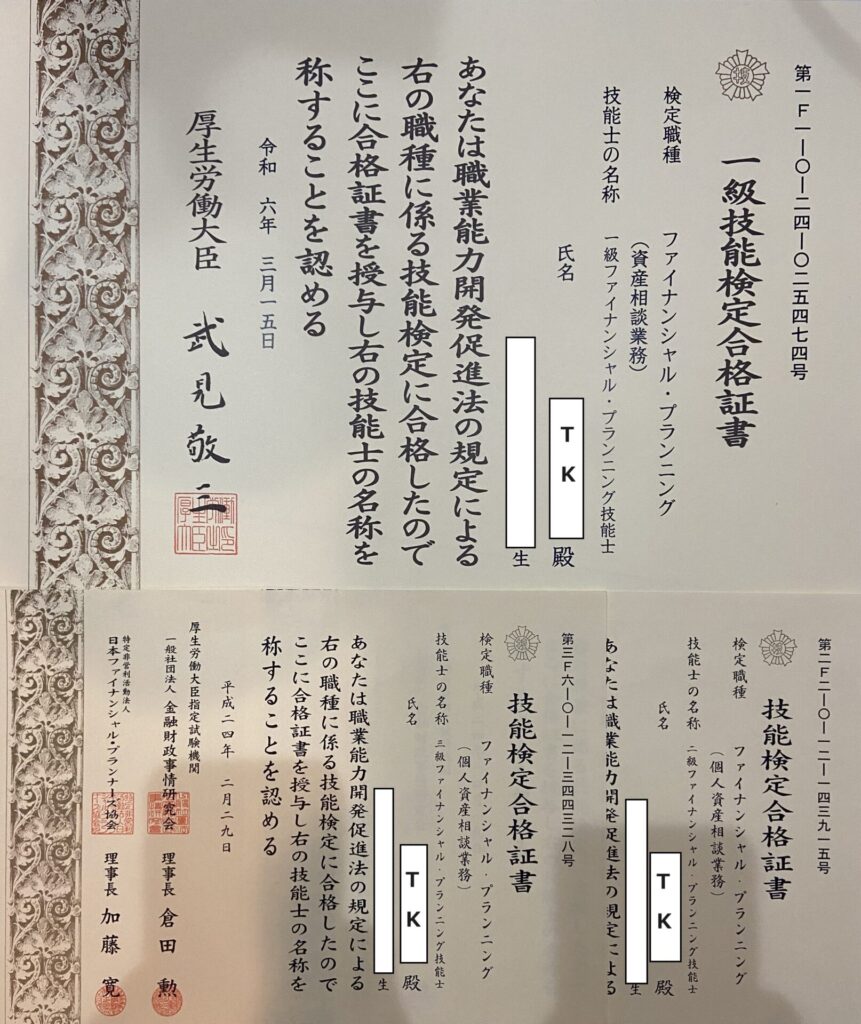

- 本記事の信頼性

- 筆者が中小企業診断士(中小企業診断士登録証の画像はこの記事に掲載)

- 筆者が1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、3級ファイナンシャル・プランニング技能士

先に結論を書いておくと、FP技能士の資格は中小企業診断士試験と関連性は高くないです。

ただ、中小企業診断士×FP技能士のダブルライセンスは、業務の幅を広げるという意味で相性が良いのでオススメします。

このような方は、最後までじっくりと読んでみてください。

それでは、早速はじめていきます。

目次

FP技能士検定とは?(概要、きんざいと日本FP協会、AFPとCFP®)

ここではFP技能検定における概要、きんざいと日本FP協会の違い、またAFPとCFP®の違いを見ていきます。

概要

まずは概要から説明しますね。

FP技能検定の説明をする前に、ファイナンシャル・プランナーとFP技能士の違いに関して触れておきます。

ファイナンシャル・プランナーもFPと言われることもあり、ややこしいのでここでクリアにしておきましょう。

ファイナンシャル・プランナーとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。

具体的には、個人や家族のライフプランに基づき、最適な資産設計や資金計画を提案・アドバイスをし、その実行のサポートをします。

日本FP協会では、ファイナンシャル・プランナーを「家庭のホームドクター®」と位置付けています

なお、ファイナンシャル・プランナーは職業の名称であり、誰でも名乗ることができます。

ただし、「くらしとお金」に関するアドバイスは多岐にわたるため、年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。

そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明してくれるのがFP資格となるわけです。

つまり、FP技能士はファイナンシャル・プランナーであり、FP資格をもっている方ということになります。

さて、ファイナンシャル・プランナーとFP技能士の違いが分かったところでFP技能士検定について見ていきましょう。

FP技能検定は、職業能力開発促進法に基づき指定試験機関(きんざい、日本FP協会)が指定を受けて実施する国家検定です。

国家試験としては珍しく、2つの団体が実施する「複数指定試験機関方式」を採用しています。

検定では、顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談に必要な技能が求められます。

もう少し具体的に言うと、その技能を得るためにFP技能検定では下記の6つの分野を学ぶことになります。

- ライフプランニングと資金計画:社会保険、年金、教育資金など人生設計に関すること

- リスク管理:生命保険や損害保険など保険に関すること

- 金融資産運用:貯蓄、投資信託など資産運用に関すること

- タックスプランニング:所得税や事業税など税金に関すること

- 不動産:住宅ローンや不動産の税金など不動産に関すること

- 相続・事業承継:相続問題や相続税対策など相続・事業承継に関すること

そのため、金融業界や不動産業界はもちろんのこと、これらの知識はビジネスシーンでも活用することができます。

また、教育資金やマイホーム、老後のための家計管理や資産運用などプライベートな場面でも活用することができますよ。

なお、FP技能検定には1級、2級、3級があり、それぞれに学科試験と実技試験が設けられています。

実技試験は選択科目方式であり、この部分にきんざいと日本FP協会の主な違いがありますが、それに関してはすぐ後に後述します。

FP技能検定の各級の出題範囲や試験時間や試験日時などの詳細が気になる方は、公式ページ(きんざい or 日本FP協会)をご参照ください。

へぇー、FP技能士って国家資格だったんだ…

資格価値があるだけでなく、ビジネスや家庭などさまざまなシーンで役に立つ資格です

きんざいと日本FP協会

次にきんざいと日本FP協会の違いについて見ていきましょう。

きんざいと日本FP協会の正式名称は、前述の「概要」で説明したので省略します。

異なる点

まずは異なる点から見ていきます。

きんざいと日本FP協会の最大の違いは、実技試験の問題が異なることでしょう。

前述したとおり、FP技能検定には、学科試験と実技試験が設けられています。

学科試験は共通ですが、実技試験に関しては、きんざいと日本FP協会で下記のような違いがあります。

各級共通ですが、実際の実技試験では1つを選択して試験を受けることになります。

例えば、「個人資産相談業務」を受けたいならばきんざいに申し込みといった感じですね。

その他の違いとしては、厳選して下記2点をお伝えしておきます

・市販問題集の対応度合いは、きんざいの方が高い

きんざいの方が市販問題集と類似した問題が、試験本番で出題される傾向があります。

ちなみに日本FP協会側の実技試験では、金融や不動産関連の記事やチラシを題材とする出題が多いですね。

・難問が出題される可能性は、きんざいの方が高い

きんざいの実技試験は難問がたまに出題されるのに対して、日本FP協会の実技試験では難問はあまりでません。

ただ、仮に難問が出たとしても3択なので、それを選ばなければ特に影響はないと言えます。

他にも試験会場が異なったり、合格証書の発行者名が異なったりとこまかな違いはありますが、ここでは割愛させていただきます。

共通する点

つぎに共通する点を見ていきます。

これに関しては、下記2点をおさえておけば間違いないでしょう。

・資格の価値はどちらで取得しても変わらない

きんざいで合格した場合もFP協会で合格した場合も、資格の価値に違いはありません。

どちらで合格しても国家資格である「FP技能士」の資格を取得できます。

また、ファイナンシャル・プランナーの上位資格に1級FP技能士とCFP®があります。

受験のためには、いずれも2級FP技能士の資格が必要ですが、この条件も満たしています。

なお、2級FP技能士とAFPに関しても同様です。

受験のためには、いずれも3級技能士の資格が必要ですが、この条件も当然に満たしています。

・学科試験の内容はどちらも同じ

実技試験の問題は異なるものの、学科試験の問題はどちらで受験しても同じです。

ちなみに、受験料と受験日程も同じになります。

なお、後にも記載していますが、FP1級の学科試験はきんざいのみで開催されています。

※実技試験は、きんざいと日本FP協会でそれぞれ開催されています。

実技試験でどの業務を学びたいかを基準にして、きんざいか日本FP協会かを選ぶといいですよ

AFPとCFP®

ここからはAFPとCFP®を見ていきますが、その前にFP資格に関する補足をしておきます。

FP技能士は国家資格であったのに対して、AFPとCFP®は民間資格となります。

ちなみにAFPとCFP®の認定機関・研修を行っているのは、もはやおなじみの日本FP協会です。

なお、FP技能士は一度取得すれば更新の必要がありませんが、AFPとCFP®は資格に有効期限があり、資格の更新が必要になります。

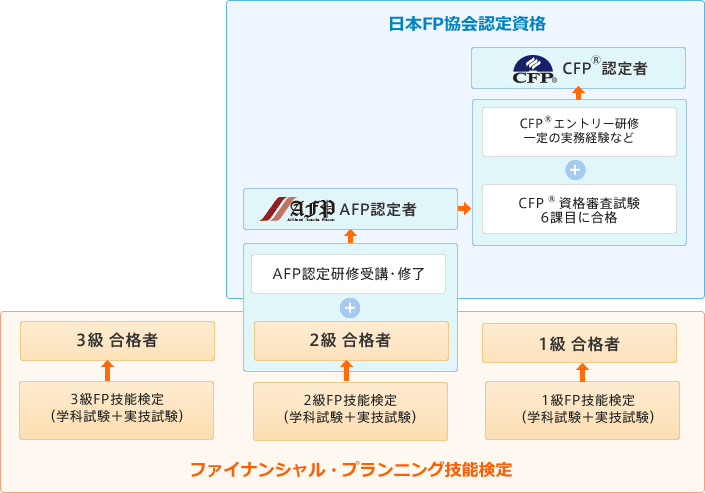

また、参考までにFP技能士とAFP、CFP®の関連図も掲載しておきます。

AFPとCFP®の取得を考えるならば、2級FP技能検定に合格する必要があります。

図表 日本FP協会の認定資格と技能検定の関係(イメージ)

AFPとは?

では、AFPとCFP®とは何なのか?

まずはAFPについて見ていきます。

AFPの正式名称は、アフィリエイテッド ファイナンシャル・プランナーです。

AFP資格は、FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した者に与えられる資格とされています。

認定試験では、相談者からの相談内容に応じ、ふさわしいファイナンシャル・プランニングをできるかどうかのスキルが問われます。

なお、受験するには、下記のいずれかの条件を満たさなければいけません。

- 3級FP技能検定合格

- FP実務経験2年以上

- AFP認定研修受講の修了

また、AFPの認定を受けるには、AFP認定研修を終了し、かつ2級FP技能検定に合格する必要があります。

そして、日本FP協会に登録した後、資格が付与されることになります。

なお、AFPは2級FP技能士と同等レベルとされており、2年ごとの更新が必要となります。

更新の際には、日本FP協会が実施する継続教育を受ける必要があり、知識とスキルを高めていくことが求められます。

CFP®とは?

次にCFP®について見ていきます。

CFP®の正式名称は、サーティファイド ファイナンシャル・プランナー®です。

CFP®資格はAFPの上級に位置づけられ、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニングのサービスを提供できる証明となります。

CFP®に認定されるには、下記の5つを満たす必要があります。

- AFP認定を受ける

- CFP®資格審査試験の6科目に合格する

- CFP®エントリー研修を修了する

- 通算で3年以上の実務経験を積む

- 試験合格後5年以内に登録申請を行うことで認定

CFP®資格審査試験の6科目とは、FP技能士試験の6分野と類似しており、具体的には下記の6つです。

- 金融資産運用設計

- 不動産運用設計

- ライフプランニング・リタイアメントプランニング

- リスクと保険

- タックスプランニング

- 相続・事業承継設計

すべてに合格する必要があるものの、一度の試験ですべてに合格する必要はありません。

そのため、自分のペースで受験し、地道に合格を目指すといったやり方も可能です。

なお、CFP®は1級FP技能士と同等レベルといわれており、2年ごとの更新が必要となります。

AFP同様に更新の際には、日本FP協会が実施する継続教育を受ける必要があります。

AFPとCFP®は継続的に学んでいかないと資格の維持ができないってことか…

その点を考慮すると、FP関連の仕事をしている人向けの資格と言えるかもしれませんね

中小企業診断士との関連度、難易度・勉強時間、勉強方法・テキスト

ここからは、FPの各級と中小企業診断士試験との関連度などを見ていきます。

関連度に関しては先に言ってしまうと、冒頭でも触れたようにFP技能士と中小企業診断士試験の関連度は高くないです。

これは1級、2級、3級を通して、つまりFP技能検定全体を通して言うことができます。

学科試験の出題範囲で見ると下記のように共通する部分はあるものの、全体的に関連性が高いと言えるほどではありません。

・ライフプランニングと資金計画

「中小法人の資金計画」⇒財務・会計

・リスク管理

特になし

・金融資産運用

「金融派生商品(デリバティブ)」、「ポートフォリオ運用」⇒財務・会計

「マーケット環境の理解」⇒経済学・経済政策

・タックスプランニング

「決算書と法人税申告書」⇒財務・会計

・不動産

「不動産に関する法令上の規制」⇒運営管理

「不動産の証券化」⇒財務・会計

・相続・事業承継

「相続と法律」⇒経営法務

「事業承継対策」、「事業と経営」⇒中小企業経営・政策

いくつか例を挙げましたが、これ以外にも関連している箇所はあります。

一見すると関連度が高そうに見えますが、そう見えるだけですのでお間違いなく(笑)

つまり、まぼろし~ってことだね♪

…そーね(ここでIKK◯さん…コイツ、ふざけてんな…)

ただ、FP技能検定ではお金まわりのことを学ぶだけあって、財務・会計に関連しているものは少なくありません。

しかしながら、財務・会計の勉強に役に立てるには、関係のない学習範囲が多くなっています。

そのため、中小企業診断士試験のために勉強することは効率的ではないのでオススメできません。

ただ後述するとおり、中小企業診断士とのダブルライセンスとして見たときは、業務の幅を広げられるのでオススメです。

ふーん…FPってコンサルのイメージあったけど、あまり関連度は高くないんだね…

あくまでも中小企業診断士試験との関連度の話であり、個人的には取得をすすめたい資格です

関連度については以上ですね。

つぎからは、各級の難易度・勉強時間、勉強方法・テキストを見ていきましょう!

FP3級

まずはFP3級から見ていきます。

FP3級は受験資格が定義されているものの、実際は誰でも受けることができます。

参考までに公式情報では「FP業務に従事している者または従事しようとしている者」とありますね。

なお、FP業務とは、資産の設計・運用・管理およびこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務となります

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

FP3級の合格率の推移は下記のとおりです。

きんざいの試験は法人申し込みが多く、実技試験で専門性の高い出題がされることがあります。

そのため、合格率が日本FP協会の試験に比べ、やや低くなる傾向があります。

一方、日本FP協会の試験は個人申し込みが多く、実技試験でオーソドックスな問題が出題されています。

そのため、合格率が高い傾向があります。

ただ、きんざいと日本FP協会で合格率に差はあれど、内容は基本的なものが多いです。

きちんと勉強すれば取得難易度はやや易しめと言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

目安は「100時間」と言われることが多いです。

筆者としてもこれくらいの時間があれば十分に合格を狙えると思います。

学習が早い人であれば50時間程度あればいけるかもしれませんね。

しっかり勉強したい方は、「100時間」をひとつの目安と考えていいかと思います。

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、これはいたってシンプルです。

下記のテキストを2~3周まわせば大丈夫です。

・みんなが欲しかった! FPの教科書3級

・みんなが欲しかった! FPの問題集3級

筆者は、これを使っていました。

きちんと理解しつつも効率よく受かりたい人にはこちらの2冊がオススメです。

教科書は、とにかくわかりやすい説明、かつカラーの図解で覚えるべきポイントが一目瞭然のため、知識の定着が図れます。

また、問題集は頻出問題を厳選し、無駄をはぶいた解説と重要ポイントまとめの流れで知識を定着させられます。

正直、公式テキストは説明が若干かためでわかりにくく、インプットの効率が悪くなるので筆者はTACで十分と感じています。

また、なくても合格を目指せますが、予想問題も使ってしっかり対策をしたいという方には、こちらもオススメです。

・TAC直前予想模試 FP技能士3級

なお、紹介したテキスト以外にTACからは下記のテキストも出ているので、ここで簡単に特徴を説明しておきます。

なるほど…3級なら僕でも合格できるっしょ♪

…ちゃんと勉強すればね

FP2級

つぎにFP2級を見ていきます。

FP2級は3級と違い、下記の受験資格を満たす必要があります。

- 3級FP技能検定の合格者

- FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者

- 日本FP協会認定のAFP認定研修を修了した者(修了証明書の保持者)

- 金融渉外技能審査3級(旧審査試験)の合格者

これら①~④のいずれかに該当することが条件となりますのでご留意ください。

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

FP2級の合格率の推移は下記のとおりです。

きんざいの試験と日本FP協会の試験の合格率における特徴は、3級のところで説明したとおりです。

合格率は高めですが、きちんと勉強しなければ合格は難しいため、取得難易度は普通と言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

目安は「200時間」と言われることが多いです。

FP3級取得者であれば、これくらい時間をかければ十分に合格を狙えます。

ただ、3級よりも当然に難易度が上がるため、人によっては300時間程度の時間を要したりと個人差はでるかと…。

しっかりと勉強をしたいと考える人は、まずは「200時間」をひとつの目安としましょう。

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、これも3級と同じでシンプルです。

下記のテキストを2~3周まわせば大丈夫です。

・みんなが欲しかった! FPの教科書2級・AFP

・みんなが欲しかった! FPの問題集2級・AFP

筆者は、これを使っていました。

3級で同じシリーズを使っていたこともありますが、個人的にはこのテキストで必要十分な知識を身につけられると思います。

教科書の特徴と問題集の特徴は3級のテキストのところで書いたとおりです。

時間をあまりかけられないなら「スッキリわかるシリーズ」でもいいと思います。

また、3級同様なくても合格を目指せますが、予想問題も使ってしっかり対策をしたいという方には、こちらもオススメです。

・TAC直前予想模試 FP技能士2級・AFP

2級はやや応用的な問題も出ますが、紹介したテキストでしっかり学べば十分に合格できます。

んー、まぁ2級も合格はできそうかなぁ♪

…それはよかったです。(…コイツ、さっきから何を根拠に言ってんだ??)

FP1級

最後に、FP1級を見ていきます。

FP1級は、下記の受験資格を満たす必要があります。

学科試験は①~③、実技試験は①~④のいずれかに該当することが条件となりますのでご留意ください。

FP1級では学科試験合格で「一部合格」、実技試験合格で「総合合格」となり、はれてFP1級取得となります

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

FP1級の合格率の推移は下記のとおりです。

1級は難易度がアップし、学科の合格率もかなり低くなり、応用的な内容も扱います。

特に学科試験は合格率が低いことに加え、最近は難化傾向にあるため取得難易度は高いといえます。

なお、実技試験はいずれも合格率が高くなっています。

ただ1級学科を合格した猛者が受験していることを考えれば、決して簡単ではないことはいわずともがなですね。

次に勉強時間を見ていきます。

目安としては「500~600時間」(学科450~500時間、実技50~100時間)です。

学科試験に関して、予備知識の有無等によりますが、得意な人は300~400時間、不得意な人は600~700時間(またはそれ以上)とかなりの差が出るので、2級合格後すぐに取りかかることをオススメします。

FP1級ともなると、かなり勉強しなきゃダメなんだなぁ…

ちなみに筆者は2級取得から10年以上のブランクを経て受験し、600時間程度勉強しました…

おぉ…けっこうな時間をかけて勉強したんだね

ですねー。ちなみに偏差値だけで判断すると痛い目をみるかと…

たしかに…受験資格もあり、猛者ぞろいの中で偏差値57~58だもんね

はい。偏差値を参考にする場合は、どういった受験生が母集団となるかは意識しておきましょう!

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、独学であればビジネス教育出版社の「1級 FP 技能士(学科)合格テキスト・対策問題集」かTACの「よくわかるシリーズ」がオススメです。

時間があまりないという方は、TACの「みんなが欲しかったシリーズ」も検討の余地ありですが、「よくわかるシリーズ」と比べるとやや心もとないというのが正直なところですね…。

時間が全然ないけどひと通り学びたいという方には、TACの「スッキリわかるシリーズ」もありますが…んー、あまりオススメできません…。

ご自身の事情を加味し、上記の中から自分に合うテキストを選び、選んだ後はテキストを最低でも3周は回しましょう!

3周と書きましたがブランクのある方は、最低でも5周はやりたいとこですね。

受験者で10周回すという方もザラにいるくらいなんで、とにかく数をこなし細かく覚えるに尽きます

ちなみきんざいから出ていたテキストと問題集は2022年版をもって廃盤となりました。(メーカー確認済み)

公式な後継本ではないですが、ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会から新しいテキストが出てますが、個人的には上記で十分かと思います…。

なお、上記は学科試験のテキストですが、実技試験に関してはTACの「よくわかるシリーズ」一択です。

というのきんざいのテキストが廃盤となったことで、市販されているテキストはこれしかないからです!

実技試験もやることは同じでテキストを最低3周回しましょう!

ただ、TACは問題数が少ないので、ネット情報も活用して最低でも過去2年分、できれば3年分やりたいところですね。

X(旧Twitter)でも有名な講師がてがける信頼の1冊です

ビジネス教育出版社の教材が発売前ということもあり、筆者は「よくわかるシリーズ」ときんざい(廃盤)を使いました

時間があまり取れないという方は「みんなが欲しかったシリーズ」も検討の余地ありです

ここまでFP1級について説明してきましたが、FP1級に関しては難易度が高く、情報サイトが少ないこともあり、別記事を用意しました。

前編では「概要と学科試験」、後編では「実技試験」に関する情報をまとめているので、1級を本気で目指す方はこちらもご覧ください。

1級FP技能士は、僕には難しいかなぁ…

勉強時間等それなりの負荷はかかるので、長期間の勉強は覚悟しないといけませんね

なお、独学では不安という方は、このあとの「おしらせ」に記載している通信講座を検討することも選択肢の一つかと。

中小企業診断士×FP技能士のダブルライセンスのメリット・デメリット

最後に中小企業診断士とFP技能士のダブルライセンスのメリット・デメリットを見ていましょう。

メリット

まずメリットとしては、主に下記の4点があります。

①顧客からの信用が大きくなる

中小企業診断士の資格に加え、FP資格も有していると、それだけ様々な知識があることが証明されます。

当然ながら顧客にとっては、ダブルライセンス保有者の方が頼りがいがあると感じ、信用性が増します。

さらに言うと、一般的に中小企業診断士の顧客は法人(主に中小企業)、ファイナンシャル・プランナーの顧客は個人となります。

そのため、ダブルライセンス保有者は個人・法人問わず、あらゆる顧客を業務の対象とすることができます。

したがって、ダブルライセンス保有者の方が顧客から信用されやすく、また業務の安定化や新規顧客獲得につなげやすいといえます。

②業務の範囲が拡大する

ダブルライセンス保有者であれば、診断士の資格を活用して中小企業の経営コンサルティングを行うことができます。

さらにFP資格を活用して、例えば会社員の方々を顧客として、資産運用やローンの相談等のアドバイスを行うこともできるようになります。

つまり、今までよりも取り扱うことができる業務の範囲が拡大するということですね。

③キャリアアップに繋がる

ダブルライセンス保有者はそれ相応の知識を持っていることになるので、単純にそれだけで他者よりも評価されやすいと言えます。

企業内診断士として勤務している場合でも、FP資格を取得することでキャリアアップや収入アップにつながりやすいといえます。

④独立や転職に有利

ダブルライセンス保有者は、経営診断に加えて資産運用のコンサルティング業務を扱うことができます。

そのため、他の中小企業診断士との差別化を図ることができ、独立開業する際や転職をする際に有利になるといえます。

デメリット

つぎにデメリットですが、これは特にありません。

あえて言うならば、資格取得に時間とコストがかかることですかね。

これは、FP技能検定に限らずですが、資格の取得にはそれなりの時間とコストがかかります。

人によっては、その時間とコストをかけるのであれば、別のことをやった方が良いと考える人もいるでしょう。

今後、中小企業診断士の資格を有効活用するのに、FP技能士の資格が役に立ちそうと思った方は、受けてみることをオススメします。

FPを保有するメリットを考えると、個人的には取得をオススメします!

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は、中小企業診断士の関連資格としてFP技能検定について、解説してきましたがいかがでしたか?

FPの資格取得を前向きに検討している方もいるのではないでしょうか?

FP技能検定は試験範囲外の内容が多く、中小企業診断士試験のために学習することは効率が悪いのでオススメできません。

ただ、ダブルライセンス保有者は、顧客からの信頼獲得や業務範囲の拡大につなげられるといったメリットがあるので取得をオススメします。

よぉーし、やるからにはFP1級を目指して頑張るぞー!!

すばらしい!FP1級は価値ある資格ですので、ぜひ取得してください!

本記事がダブルライセンスを目指すきっかけになれば幸いです。

今回は以上です。ありがとうございました。