どうも、悩める診断士のTKです。

本日は迷える子羊のこんな悩みにお答えします。

ビジネス会計の資格に興味があるんだけど…

- ビジネス会計の資格取得って難しいの?

- ビジネス会計と簿記って何がちがうの?

- 中小企業診断士との関連性は?

- ネット試験にはならないの?

同じような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

簿記ほどの認知度はないが、ビジネスパーソンにそこそこの人気を誇るビジネス会計。

中小企業診断士一次試験の試験科目である財務会計と出題範囲が類似する部分があることもあり、中小企業診断士にも人気の資格です。

- 本記事の内容

- ビジネス会計検定とは?(概要、簿記検定との違い)

- 中小企業診断士(財務会計)との関連度

- 各級の難易度・勉強時間、勉強方法・テキスト

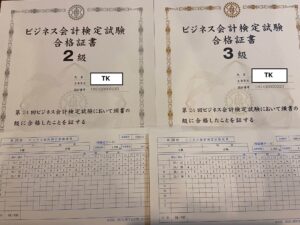

- 本記事の信頼性

- 筆者が中小企業診断士(中小企業診断士登録証の画像はこの記事に掲載)

- 筆者がビジネス会計検定2級、3級を保有

先に結論を書いておくと、ビジネス会計の資格は中小企業診断士試験と関連性が高いです。

また、2級までは難易度も高くないので、中小企業診断士の勉強を始めようという方にもオススメです。

このような方は、最後までじっくりと読んでみてください。

それでは、早速はじめていきます。

目次

ビジネス会計検定とは?(概要、簿記検定との違い)

ここではビジネス会計検定の概要と簿記検定との違いを見ていきます。

概要

まずはビジネス会計検定の概要から見ていきます。

ビジネス会計検定とは、商工会議所の検定試験です。

ビジネス会計はあらゆるビジネスパーソンにとって身近なこともあり、スキルアップに直結する仕事に役立つ資格とされています

検定の内容としては、財務諸表に関する知識や分析力を問うものとなっています。

財務諸表が表す数値を理解し、ビジネスに役立てていくことに重点を置いており、各級では下記のようなことを学びます。

≪3級≫

- 財務諸表の構造や読み方に関する基礎知識

- 財務諸表の基本的な分析

財務諸表としての貸借対照表、損益計算書、およびキャッシュ・フロー計算書(いずれも個別)に記載されている項目と計算構造について学習します。

その上で、企業が成長しているのか、債務等の支払い能力はどうか、もうける力はあるか、株価は利益に対して高いか低いか等、財務諸表分析の基本を学びます。

≪2級≫

- 財務諸表の構造や読み方、財務諸表を取り巻く諸法令に関する知識

- 財務諸表の応用的な分析

有価証券報告書の連結財務諸表に記載されている項目と計算構造について学習します。

3級で学んだ事項に加えて、さらに多くの分析指標を学ぶとともに、近年重要性の高まっているキャッシュ・フローの分析、企業の採算性を探る損益分岐点分析等、応用的な領域についても学習します。

≪1級≫

- 会計情報に関する総合的な知識

- 財務諸表を含む会計情報のより高度な分析

会計情報に関する総合的な知識として、投資関連の各種ディスクロージャーや財務諸表と計算書類の総合的な理解を深めます。

特に財務諸表をより深く読み解くためにその構成要素のうち重要なものについて、会計基準の内容を理解し注記を含む補足情報の読み方について学習し、財務諸表分析は、より深く財務諸表を分析するための方法を学習します。

また、概念フレームワーク、会計基準、内部統制やマネジメントにおける事業評価などにも活用できる企業価値分析の基本的な考え方や分析方法についてもビジネス会計の応用領域として学習します。

各級の詳しい内容(出題範囲)を知りたい方はこちらをご参照ください。1級は別物ですが、2級と3級はビジネスパーソンであればよく耳にする財務三表を中心にその構造や読み方、分析方法を学ぶと思って間違いないです。

なお、各級の試験時間や合格基準、試験方法、試験日時などの詳細が気になる方は、公式ページをご参照ください。

財務諸表かぁ、名前くらいは聞いたことあるけど…

財務諸表の読み方や分析方法を学べるため、まさにスキルアップに直結の資格と言えますね

ビジネス会計もそのうちネット試験化するのかな??

どうでしょうか…少なくとも2025年5月時点ではそのような情報はありませんね

簿記検定との違い

次にビジネス会計検定と簿記検定との違いについて簡単に見ていきましょう。

「概要」で述べたように、ビジネス会計は財務諸表が表す数値を理解し、ビジネスに役立てていくことに重点を置いています。

もっと言えば、作成時に用いられた会計基準や法令を理解し、財務諸表を分析して企業状況を把握することを目的にしていると言えるでしょう。

具体的には、自社の決算の内容を理解することはもちろん、 新しい取引先の財務状況を評価する際にも役立ちます。

また、投資案件の価値を評価したり、株式投資に関する理解を深めたり、あらゆる場面で知識が活用できます。

では、簿記検定はどうでしょうか?

簿記は、日々の取引を記録し、仕訳などを通して財務諸表を作成するプロセスを主な範囲としています。

つまり、簿記は財務諸表を作成することに重きを置いていると言えますね。

これは余談ですが、簿記2級の取得者でも財務諸表の分析ができないという方はそこそこ多い印象です。

そのため、財務諸表の読み方や分析方法を学びたい方は、ビジネス会計を学んだ方が早いですね。

なお、簿記検定が気になる方は、下記の記事をご覧ください。

財務諸表の作成までが簿記か…

そして、簿記で作成した財務諸表を分析するのがビジネス会計です

中小企業診断士(財務会計)との関連度、難易度・勉強時間、勉強方法・テキスト

ここからは、ビジネス会計の各級と中小企業診断士試験との関連度などを見ていきます。

先に言ってしまうと、2級と3級に関して、ビジネス会計の内容は中小企業診断士試験の「財務会計」に関連しています。

出題範囲を見ればわかりますが、財務会計の会計(アカウンティング)分野(「財務諸表」や「経営分析」、「管理会計」、また「会計規則」)に共通する部分が多いです。

さらに言うと、中小企業診断士二次試験の事例Ⅳにも通ずるところがあります。

「経営分析」や「管理会計(CVP分析)」の部分は事例Ⅳでも頻出のため、基礎をしっかり学ぶにはいいと思います。

2級を取得すれば、財務会計にも事例Ⅳにも有利ってことだね♪

有利ではありますが…かなしいかな、難易度は中小企業診断士試験の方が断然上なのです

ビジネス会計3級

さて、まずはビジネス会計3級から見ていきます。

なお、ビジネス会計の3級では、会計の用語、財務諸表の構造・読み方・分析等、財務諸表を理解するための基礎的な力を身につけることを目的としています。

関連度

- 関連度:★★★☆☆

細かい説明は割愛しますが、ビジネス会計3級の関連度は5段階中3です。

出題範囲はかなり類似しているものの、3級の内容はかなり基礎的であり、財務会計の内容と比較した際に不足する部分も多いです。

基礎固めとして、中小企業診断士試験の前に時間を費やせるならば、受験する価値はあると言えます。

難易度・勉強時間

ここでは難易度を合格率から見ていきましょう。

ビジネス会計3級の合格率は、おおよそ60~70%で推移しています。

内容も基本的ものが多いことから、きちんと勉強すれば取得難易度は易しめと言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

目安は「50時間」と言われることが多いです。

筆者の経験を踏まえて言うと、簿記等で財務諸表に関する知識がある人は、これくらいの時間があれば十分過ぎるかと。

初学者の方でも50時間を目安に勉強すれば、十分合格を目指せるかと思います。

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、これはいたってシンプルです。

下記のテキストを2~3周まわせば大丈夫です。

・ビジネス会計検定試験公式テキスト3級

・ビジネス会計検定試験公式過去問題集3級

3級は難問や奇問の出題が少なく、基本的な問題が多い試験です。

そのため公式テキストと過去問をしっかりやれば合格できます。

ビジネス会計3級なら、僕でも合格できそうだなっ♪

ビジネス会計2級

次にビジネス会計2級を見ていきます。

なお、ビジネス会計の2級では、企業の経営戦略や事業戦略を理解するため、財務諸表を分析する力を身につけることを目的としています。

関連度

- 関連度:★★★★☆

こちらも細かい説明をするとキリがないので割愛しますが、2級の関連度は5段階中4です。

出題範囲がかなり類似しており、2級の方が3級より深いことを学ぶため、財務会計と関連性が高くなっています。

基礎固めとしてはもちろん、事例Ⅳで連結決算に関する問題も出ることがあるため、個人的にはオススメですね。

そのため、こちらも中小企業診断士試験の前に時間を費やせるならば、受験する価値はあると言えるでしょう。

難易度・勉強時間

まずは難易度を合格率から見ていきます。

ビジネス会計2級の合格率は、おおよそ30~40%で推移しています。

3級よりは難しくなるものの、内容は基本的なものが多く、きちんと勉強すれば取得難易度は普通と言えるでしょう。

次に勉強時間を見ていきます。

目安は「100時間」と言われることが多いです。

筆者の経験を踏まえて言うと、ビジネス会計3級取得者や簿記等の知識がある人ならば、80時間くらいあれば十分かと思います。

ただし、しっかり学ぶという意味では「100時間」がひとつの目安になるかと思います。

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、これも3級と同じでシンプルです。

下記のテキストを2~3周まわせば大丈夫です。

・ビジネス会計検定試験公式テキスト2級

・ビジネス会計検定試験公式過去問題集2級

2級も難問や奇問は少ないものの、基本知識をビジネスへ応用するレベルなので3級よりは難しいですが、簡単な問題も多いです。

そのため、公式テキストと過去問をしっかりやれば合格できます。

ビジネス会計2級も、がんばれば合格できそうな気がするなー♪

ビジネス会計1級

最後に、ビジネス会計1級を見ていきます。

なお、ビジネス会計の1級では、企業の成長性や課題、経営方針・戦略などを理解・判断するため、財務諸表を含む会計情報を総合的かつ詳細に分析し企業評価できる力を身につけることを目的としています。

ちなみに、筆者はビジネス会計1級を保有しておりません。

ただ一時期ですが、一級に関して色々調べたり、テキストに目を通したこともあるので、ここで簡単に説明していきたいと思います。

関連度

- 関連度:★★☆☆☆

例のごとく、細かい説明は割愛します(笑)

1級の関連度は5段階中2であり、中小企業診断士試験で学ぶ財務会計よりも広く深い内容を学ぶことになります。

そのため、中小企業診断士の関連資格として受験することは正直お勧めできません。

理由は、取得するのにそれなりの労力を要するからです。

1級を受けるならば、勉強時間をしっかり確保できるように準備する必要があります

中小企業診断士試験の勉強中であれば、まずはそちらを優先しましょう。

難易度・勉強時間

まずは難易度を合格率から見ていきましょう。

ビジネス会計1級の合格率は、おおよそ10~20%で推移しています。

1級は難易度が飛躍的にアップし、応用的な内容が多くなるので、きちんと勉強しないと合格は難しいでしょう。

そのため、取得難易度は高いと言えます。

次に勉強時間を見ていきます。

1級は受験者が少ないこともあり、情報が少ないため、目安となる時間がありません。

調べた結果とテキストに目を通した結果から言うと、「300~400時間」を目安とするのが良いかと思います。

なお、筆者の主観を含んでおり、得意な人は「200~300時間」、苦手な人は「400~500時間」といったように変動幅がある前提です。

変動はあれど、ある程度のまとまった時間は絶対に必要となります

勉強方法・テキスト

勉強方法ですが、これも2級・3級と同じでシンプルです。

本来は合格してからいうべきでしょうが、下記のテキストを3周程度まわせば大丈夫です!

・ビジネス会計検定試験公式テキスト1級

・ビジネス会計検定試験公式過去問題集1級

補足するとこれで大丈夫というのは理由があります。

2~3級にも共通しますが、そもそもビジネス会計検定のテキストには、種類があまりありません。

また、公式サイトに記載ありますが、検定試験は「ビジネス会計検定試験公式テキスト」の内容から出題されます。

そのため、公式テキストと公式過去問題集で勉強するのが無難であり、確実なのです。

なお、1級は論述問題も出題されるため難易度が高く、厄介なことに足切り得点が存在します。

そのため論述問題で50点以上を確実にとりつつ、マークシートで点数を稼ぐのが定石ですね。

ビジネス会計1級は、それなりの覚悟で受けないと合格は難しいそうだね

そうですね。目的をもって、勉強しないと継続するのも難しいかもしれません

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は、中小企業診断士の関連資格であるビジネス会計検定について、解説してきましたがいかがでしたか?

ビジネス会計の資格取得を前向きに検討している方もいるのではないでしょうか?

ビジネス会計は「財務会計」と類似しているため、中小企業診断士試験を受験しようと考えてる方にオススメです。

ビジネス会計に合格し、それをバネに中小企業診断士試験も突破してください!

よーし、僕もまずは3級から受けてみるぞ!

良い報告をお待ちしてますね

今回は以上です。ありがとうございました。